ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 障がい福祉課 > 医療的ケア児支援について

更新日付:2026年1月8日 障がい福祉課

医療的ケア児支援について

青森県小児在宅支援センター

県では、医療的ケアなどを必要としながら在宅で暮らす小児・障害児(者)及びその家族に対する支援を総合的に行う県内の小児在宅支援の拠点として、青森県小児在宅支援センターを令和4年4月に設置しました。

当センターを医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第14条に規定する医療的ケア児支援センターに位置づけます。

センターの運営は青森県立中央病院で行います。

【センターの主な3つの機能】

-

【相談・支援】

医療的ケアなどに関する様々な問題について、医療的ケア児等及びその家族や支援者に対し、専門的にその相談に応じ、支援、助言及び情報提供を行います。

-

【人材育成】

事業所等スタッフに対する医療的ケア技術指導・助言に加え、医療的ケア児等支援に従事する支援者に対して研修を実施します。

-

【調査分析・情報発信】

医療的ケア児等支援に関するニーズ及び取組状況の把握、調査分析及び医療的ケア児等支援に関する情報提供等を行います。

以上の取組等により、医療、保健、福祉、教育、保育などに関する業務を行う支援機関及び市町村との連携強化により、県内各地域における小児在宅支援体制の整備を推進します。

<青森県小児在宅支援センターのご案内>

〒030-8553 青森市東造道2丁目1-3青森県立中央病院敷地内

☎ 017-752-9678(月~金:9時30分~16時30分)

ホームページURL https://aomori-kodomo.jp/

【R6修了】医療的ケア児災害対策支援に係る市町村担当者合同研修会

医療的ケア児等支援に係る直近の情報及び県の取組や県内市町村の取組等情報を共有することにより、医療的ケア児等への支援の推進を図ることを目的に標記研修会を開催します。

- 主催:青森県、青森県小児在宅支援センター

-

対象

・市町村の障 がい 福祉、母子保健、保育及び 教育分野において医療的ケア児支援に携わる担当者

・市町村の災害対策担当者及び福祉避難所担当者

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者

・医療的ケア児等圏域アドバイザー

- 開催日時:令和6年7月9日(火)13時30分~16時30分

- 開催方法:オンライン

-

内容

・青森県関係各課から情報提供

・青森県小児在宅支援センターから情報提供

・青森県医療的ケア児等圏域アドバイザーの取組紹介

・自治体取組紹介(弘前市、十和田市、南部町)

・災害時個別支援計画作成について(小児在宅支援センター)

-

問い合わせ先

青森県健康医療 福祉部障がい福祉課 社会参加推進グループ 浅田

TEL 017-734-9309

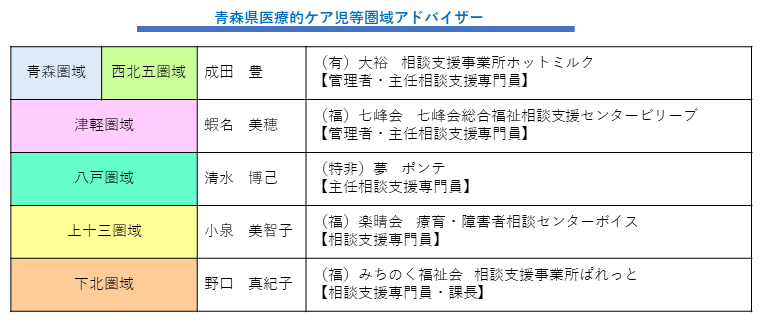

医療的ケア児等圏域アドバイザー配置事業

県では、青森県医療的ケア児等圏域アドバイザーを配置し、アドバイザーが小児在宅支援センターと連携の上、地域支援及び支援者の育成を円滑に行うことを目的に研修等を実施することとしています。

青森県医療的ケア児等圏域アドバイザー活動事例集

県では、青森県小児在宅支援センターと各圏域をつなぎ、地域で活動する医療的ケア児等コーディネーターを支援・助言する役割として青森県医療的ケア児等圏域アドバイザーを配置しました。

今般、これまでの圏域アドバイザーの活動事例をとりまとめましたので、各地域における医療的ケア児支援の体制づくりに向けて、当該アドバイザーを積極的に活用していただければ幸いです。

青森県医療的ケア児等圏域アドバイザーを配置しました

県では、医療的ケア児等に身近な各圏域における相談支援体制の整備を推進することを目的に、青森県医療的ケア児等圏域アドバイザーを5名配置しています。(青森圏域・西北五圏域1名、津軽圏域1名、八戸圏域1名、上十三圏域1名、下北圏域1名)

| 役割 | 〇アドバイザーとしての役割 ・相談支援専門員等(経験の浅い医療的ケア児等コーディネーター)の支援・助言 ・圏域協議会運営の助言 など 〇コンサルタントとしての役割 ・小児在宅支援センターと協働による地域支援、地域診断 ・社会資源の開発・育成 など |

| 連携体制 | 〇小児在宅支援センターとの連携 ・小児在宅支援センターで受けた相談のうち、各機関連携や調整を要する相談の初期介入を協働で行う。 〇圏域協議会との連携 ・アドバイザーとして参与し、協議会に助言等を行う。 |

青森県医療的ケア児等圏域アドバイザーをご活用ください!

各圏域の医療的ケア児の相談・助言を希望する場合、圏域アドバイザーを派遣します。ぜひご活用ください。

圏域アドバイザーのお申し込みは、青森県小児在宅支援センターにご連絡ください。

対象:医療的ケア児等コーディネーター、相談支援専門員等

内容:医療的ケア児支援に関するケースの進め方や助言を受けたい、ケース会議に同席してほしい、災害支援の内容を整理したい など

対象:市町村、圏域協議会事務局

内容:地域の課題を整理したい、ケース会議に参加して欲しい、協議会の進め方について相談したい など

(1)圏域アドバイザーへの相談を希望する医療的ケア児等コーディネーターや市町村等は

「青森県医療的ケア児等圏域アドバイザー相談申込書(様式1)」

を記入し

を記入し(2)青森県小児在宅支援センターまでメールで送付してください。

zaitaku_shien1@med.pref.aomori.jp

(3)相談日程等が決定しましたら、申込者に対して対応決定及び日程等を連絡します。

【令和7年度分終了】青森県医療的ケア児等支援者養成研修・コーディネーター養成研修

〇医療的ケア児等コーディネーター養成研修会について

・本研修は隔年実施の予定です。

・令和7年度は終了しており、次回は令和9年度に開催する予定です。

医療的ケア児等実態調査の結果について

令和6年度医療的ケア児の支援に関する事業所等実態調査結果(概要) [660KB]はこちらです。

[660KB]はこちらです。

令和6年度医療的ケア児等の実態調査結果(概要) [160KB]はこちらです。

[160KB]はこちらです。

青森県医療的ケア児在宅移行支援マニュアルについて

県では、青森県障害者自立支援協議会医療的ケア児支援体制検討部会による意見聴取を踏まえ、令和4年3月に青森県医療的ケア児在宅移行支援マニュアルを作成しました。

本マニュアルは、医療的ケアを伴って退院する子どもたちとそのご家族が、安全に退院し、安全・安心のもと在宅で生活できるよう、

○入院時期から退院後までに必要な支援が漏れることなく、適切な時期に適切な支援が受けられるためのツールとして、

○ご家族が退院後の生活に見通しを持てるようにするため、

○入院時から医療機関及び地域の支援者が支援内容を共有し、スムーズに在宅支援に移行できるようにするため、

令和3年度青森県医療的ケア児支援体制多職種コンサルテーションチームにより作成されたものです。

マニュアルの構成

-

(支援者用)在宅移行に向けた支援シート【A3印刷】

在宅を検討する時期から在宅移行後の安定する時期まで、各ステージにおいて誰がどんな支援をするのかを整理した院内スタッフ及び地域支援者向けの共通のシートです。

・PDF版

・Excel版

-

別紙1 医療的ケアが必要な方のライフステージでのサービスチェック表【A4印刷】

ライフステージ毎に行う手続きや活用できるサービスを家族が知り、ご家族が必要な手続きを院内外支援者と一緒に整理するためのシートです。

マニュアルを活用する支援者

【院内】主治医、NICU看護師、小児科病棟看護師、外来看護師、退院調整看護師、理学療法士、医療ソーシャルワーカー(精神保健福祉士等)、公認心理師等、理学工学技士等

【院外】相談支援専門員(医療的ケア児コーディネーター)、訪問看護師、保育園、学校、療育担当、市町村等(母子保健担当、障害福祉担当、子育て支援担当、教育委員会等)等

留意事項

本マニュアルは、広義のガイドラインであり、院内体制、地域の資源、対象児童及びそのご家族に合わせて適宜改良して活用してくださるようお願いします。

医療的ケア児支援ハンドブックについて

-

<医療的ケア児支援ハンドブック>

【目的】

県では令和2年2月、当該意見等を踏まえ、医療的ケア児が心身の状況に応じて適切な療育サービスを受けるための一助とするため、医療的ケア児の家族や支援に携わる相談支援専門員等向けに「医療的ケア児支援ハンドブック」を作成しました。

【背景】

近年、医療技術の進歩等を背景として、NICU(新生児集中治療室)等に長期間入院した後、引き続き、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な障害児(医療的ケア児)が全国的に増加している状況であり、県内における令和元年度の実態調査の結果では、166人と推計され、年々増加しています。

また、平成28年6月には児童福祉法の改正により、県や市町村に医療的ケア児の支援体制の整備が義務付けられました。

このため、県では、平成30年度から、「青森県障害者自立支援協議会」に保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関及び当事者団体に所属する方々を委員とする医療的ケア児支援体制検討部会を設置し、医療的ケア児が心身の状況に応じて適切なサービスを受けられるよう、医療的ケア児支援に係る課題やその解決策を議論し、具体的な事業の実施に取り組んでいるところです。

当検討部会において、県内の医療的ケア児支援に係る主な課題として、看護師等の人材確保の問題や支援スキルの不足などの理由により、障害福祉サービスの事業所や保育所での受入が進んでいないことに加え、保護者や家族のための相談窓口がわかりにくく、相談しても十分に対応してもらえないことから、地域における一元的な相談対応を図るため、医療的ケア児の家族や支援に携わる関係者へ療育に係る各種制度や社会資源等に関する情報を紹介することが必要であるとの意見が出されているところです。

医療的ケア児支援ハンドブック

本編 表紙~p9[6153KB]

本編 p10~p12[2923KB]

本編 p13~p21[5302KB]

本編 p22~p27[1794KB]

※別冊の医療的ケア児の受入可能な事業所一覧は、令和3年9月1日現在でデータを更新しました。

「医療的ケア児の受入可能な事業所等」をご覧ください。

医療的ケア児の受入可能な事業所等について

-

医療的ケア児の受入可能な事業所等について

[311KB]

[311KB]

令和6年9月現在の医療的ケア児の受入可能な事業所等のリストです。

(実際に受け入れていてもリストに載っていない事業所があります)