ホーム > 組織でさがす > 教育委員会 > 生涯学習課 > 共生社会の実現に向けた障がい者の生涯学習支援について

関連分野

- くらし

- 生涯学習

更新日付:2025年11月19日 生涯学習課

共生社会の実現に向けた障がい者の生涯学習支援について

障がいのある人の生涯学習を推進するため、障がいのある人のニーズに応える生涯を通じた学習活動の充実、障がいのある人の学びに対する社会全体の理解促進、障がいのある人の生涯にわたる学びを支える体制の整備に取り組みます。

共に学び、生きる共生社会コンファレンス in あおもり -終了しました-

令和7年11月10日(月)、八戸ポータルミュージアムはっちにおいて、「共に学び、生きる共生社会コンファレンスinあおもり」を開催しました。たくさんの方に御来場いただき、ありがとうございました。

青森県で初めての開催となるコンファレンスは、共生社会の実現に向けての基本的な考え方や、障がい者の学びの場づくりの先進事例等を知り、市町村の社会教育・生涯学習関係者や福祉関係者及び障がい当事者等が共有する機会として、文部科学省との共催により行いました。

1 開会行事

(1)青森県教育庁生涯学習課 課長挨拶

(2)文部科学省総合政策局 行政説明

(1)青森県教育庁生涯学習課 課長挨拶

(2)文部科学省総合政策局 行政説明

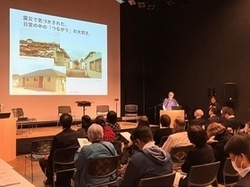

2 基調講演

テーマ 「『障害者の生涯学習』が目指す共に学び、生きる共生社会とは」

講 師 津田 英二 氏

神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授

文部科学省障害者の生涯学習推進アドバイザー

テーマ 「『障害者の生涯学習』が目指す共に学び、生きる共生社会とは」

講 師 津田 英二 氏

神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授

文部科学省障害者の生涯学習推進アドバイザー

参加者アンケートでは、「共生社会と言う言葉だけが先走りしている印象を受けていましたが、講演を聞いて障がい児者のことを考えて思いを実行して下さる方々が全国にはたくさんいるんだなと、前向きな気持ちになりました。」「『学びたい』という気持ちを最初から諦めてしまっている障がい者も多くいるのでは…と改めて感じました。『障がい理解』に係る事業は多く見かけますが、『一緒に、同じように参加できる』仕組みを自然な形で生み出していきたいと感じました。」という感想がありました。

3 シンポジウム

テーマ 「『共に学び、生きる』を実現するため、私にできることを考えよう」

進 行

青森明の星短期大学 准教授 棟方 梢 氏

登壇者

弘前市立中央公民館総括主幹兼学習支援係長 工藤 俊介 氏

ボランティアサークル「虹の会」代表 安田 政英 氏

宮城県 NPO法人「ポラリス」代表理事 田口 ひろみ 氏

(1)事例発表

(2)質問、トークタイム

(3)フリートーク、振り返り

テーマ 「『共に学び、生きる』を実現するため、私にできることを考えよう」

進 行

青森明の星短期大学 准教授 棟方 梢 氏

登壇者

弘前市立中央公民館総括主幹兼学習支援係長 工藤 俊介 氏

ボランティアサークル「虹の会」代表 安田 政英 氏

宮城県 NPO法人「ポラリス」代表理事 田口 ひろみ 氏

(1)事例発表

(2)質問、トークタイム

(3)フリートーク、振り返り

- 「ピュアフレンズ」の活動事例発表の様子

「NPO法人ポラリス」の活動事例発表の様子

「NPO法人ポラリス」の活動事例発表の様子

ピュアフレンズの事例発表では、平成8年から続いている知的障がいのある成人の生涯学習について活動紹介、成果報告がありました。最近は大学生のボランティアサークルが活動に参加していることや障がい者支援の場であるとともに、障がい者と健常者が交流できる貴重な機会であると報告がありました。

NPO法人ポラリスの事例発表では、震災での気づきから始まったNPO法人ポラリス設立、地域施設を活用した学びの場づくりについて紹介がありました。文部科学省委託で実践研究を行い、障がい者が楽しく学べるプログラムの開発を行い、現在は地域住民と共に生涯学習に楽しく参加している様子も紹介されました。

参加者アンケートでは、「『強い思いを持った人』のおかげで、成り立っているもの・できていることがたくさんあるなと感じさせられます。そういう人を応援する・支援する行政の在り方について考えて行きたいと思いました。」「ポラリスさんの(障がいについて)知ってもらう、など堅苦しくなく、地域で普通に接してもらうことが災害などの緊急時に役立つのではないかという発表に、自分の固定概念が崩れました。」という感想がありました。

NPO法人ポラリスの事例発表では、震災での気づきから始まったNPO法人ポラリス設立、地域施設を活用した学びの場づくりについて紹介がありました。文部科学省委託で実践研究を行い、障がい者が楽しく学べるプログラムの開発を行い、現在は地域住民と共に生涯学習に楽しく参加している様子も紹介されました。

参加者アンケートでは、「『強い思いを持った人』のおかげで、成り立っているもの・できていることがたくさんあるなと感じさせられます。そういう人を応援する・支援する行政の在り方について考えて行きたいと思いました。」「ポラリスさんの(障がいについて)知ってもらう、など堅苦しくなく、地域で普通に接してもらうことが災害などの緊急時に役立つのではないかという発表に、自分の固定概念が崩れました。」という感想がありました。

- 質問、トークタイム

- フリートーク、振り返り

- 全体共有(参加者による発表)

参加者からの質問は、各自のスマートフォンからリアルタイムで投稿できるシステムを活用しました。参加者の参集範囲や活動内容のテーマ設定についての質問では、「市内だけに限定せず参集可能であり、テーマは障がい当事者の希望を聞きながら行っている」など具体的なことを聞くことができました。

トークタイムでは、棟方氏の進行のもと、障がい者も地域住民であり、地域同士のつながりの中で「共に学びながら、理解が進む」理想の実現についてや、障がい者と共に学ぶ生涯学習が広がるためには何が必要か、などの議論が飛び交いました。

フリートーク、振り返りでは、隣り合う参加者同士で、「私ができそうなこと」について語り合いました。振り返りを終えて、学生、福祉サービス関係者、行政の立場それぞれの想いについて参加者全員で共有し、シンポジウムは終了しました。

4 閉会行事 講 評:津田 英二 氏

閉会行事では、基調講演をいただいた津田先生から全体を通しての講評をいただき、「青森には熱い思いを持った方がたくさんいることを知りました。本コンファレンスを機に青森県での取組が更に広がっていくことを期待します。」と述べられました。

なお、2階のメイン会場の様子は、出入り自由とした1階のシアター1へ配信され、配慮が必要な方も気軽に2階の様子を観覧していました。また、1階の会場からもリアルタイムで質問を投稿できるため、メイン会場で参加しているような感覚でした。

トークタイムでは、棟方氏の進行のもと、障がい者も地域住民であり、地域同士のつながりの中で「共に学びながら、理解が進む」理想の実現についてや、障がい者と共に学ぶ生涯学習が広がるためには何が必要か、などの議論が飛び交いました。

フリートーク、振り返りでは、隣り合う参加者同士で、「私ができそうなこと」について語り合いました。振り返りを終えて、学生、福祉サービス関係者、行政の立場それぞれの想いについて参加者全員で共有し、シンポジウムは終了しました。

4 閉会行事 講 評:津田 英二 氏

閉会行事では、基調講演をいただいた津田先生から全体を通しての講評をいただき、「青森には熱い思いを持った方がたくさんいることを知りました。本コンファレンスを機に青森県での取組が更に広がっていくことを期待します。」と述べられました。

なお、2階のメイン会場の様子は、出入り自由とした1階のシアター1へ配信され、配慮が必要な方も気軽に2階の様子を観覧していました。また、1階の会場からもリアルタイムで質問を投稿できるため、メイン会場で参加しているような感覚でした。

- 1階(シアター1)リアルタイム配信会場

5 コンテンツブース

〇ごちゃまぜ交流の場(ワークショップ・トーク)、作品展示紹介:八戸高等支援学校

〇知的障がい疑似体験:かれいどすこーぷ

〇展示:ボランティア書道教室俊文書道会、青森県立図書館

〇団体活動紹介(パネル展示):NPO法人レアリサルスポーツクラブ、一般社団法人Hachinohe Club、公益財団法人こころすこやか財団

- ごちゃまぜ交流の場

作品展示紹介

作品展示紹介 知的障がい疑似体験

知的障がい疑似体験- 展示

団体活動紹介(パネル展示)

団体活動紹介(パネル展示)

各コンテンツブースは、工夫を凝らした体験や交流の場となりました。趣旨に御賛同いただいた団体にボランティアで運営や展示について御協力いただき、ありがとうございました。

八戸高等支援学校の生徒さんが運営した「ごちゃまぜ交流の場」。普段から学校の作業学習で製作しているコースターやポチ袋を一緒に作り、その後、生徒作のスイーツを食べながら対話しました。参加者からは「まさに出会いからコミュニケーションを通して気づきが生まれました。」と大変好評でした。

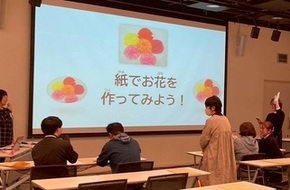

かれいどすこーぷが運営した「知的障がい疑似体験」は、手袋を二重にはめて花を作る作業など、知的障がいを疑似体験することで「そうなんだ!」という発見もあり、障がいに対する理解が進みました。

展示では、俊文書道会による書の作品展示に加え、制作している様子の動画を紹介していました。普段から障がいのある方とどのように接しながら活動をしているのかが分かった上で、展示された作品を鑑賞している方もいました。また県立図書館では、読書バリアフリーの取組についての紹介があり、点字本や電子書籍など、障がいについて考えることのできる機会となりました。

団体活動紹介では、青森県内で障がい者の生涯学習に取り組んでいる3団体からパネルで展示していただきました。スポーツを通した交流や芸術作品制作、カフェでの交流など様々な取組についての紹介がありました。

八戸高等支援学校の生徒さんが運営した「ごちゃまぜ交流の場」。普段から学校の作業学習で製作しているコースターやポチ袋を一緒に作り、その後、生徒作のスイーツを食べながら対話しました。参加者からは「まさに出会いからコミュニケーションを通して気づきが生まれました。」と大変好評でした。

かれいどすこーぷが運営した「知的障がい疑似体験」は、手袋を二重にはめて花を作る作業など、知的障がいを疑似体験することで「そうなんだ!」という発見もあり、障がいに対する理解が進みました。

展示では、俊文書道会による書の作品展示に加え、制作している様子の動画を紹介していました。普段から障がいのある方とどのように接しながら活動をしているのかが分かった上で、展示された作品を鑑賞している方もいました。また県立図書館では、読書バリアフリーの取組についての紹介があり、点字本や電子書籍など、障がいについて考えることのできる機会となりました。

団体活動紹介では、青森県内で障がい者の生涯学習に取り組んでいる3団体からパネルで展示していただきました。スポーツを通した交流や芸術作品制作、カフェでの交流など様々な取組についての紹介がありました。

共に学び生きる共生社会コンファレンスinあおもり チラシ

○趣旨

県内の「障がい者の生涯学習」を推進し、障がい者の学びの場と機会の拡充を図るため、障がいの有無にかかわらず共に生きる共生社会の実現についての基本的な考え方や、障がい者の学びの場づくりの先進事例等を、市町村の社会教育・生涯学習関係者や福祉関係者及び障がい当事者等が共有する機会とする。

〇期日・場所

令和7年11月10日(月) 八戸ポータルミュージアムはっち

〇対象 どなたでも参加できます

都道府県・市町村教育委員会生涯学習・社会教育担当職員、公民館・図書館職員、市町村障がい福祉担当職員、福祉サービス事業所職員、障がい当事者、障がい者の学習支援実践者、特別支援教育担当職員、保護者、学生、教職員、障がいの就労を受け入れている企業、ボランティア・地域活動実践者等で関心のある方、その他障がい者の学びに関心のある方

あおもりの生涯学習-楽しむ 高める 生かす- 《 HOME 》

関連ページ

- 障がい者の生涯学習支援事業:生涯学習課

- 「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰:生涯学習課

- 障がい者等配本サービス(アウトリーチサービス):県立図書館