ホーム > 組織でさがす > 交通・地域社会部 > 地域生活文化課 > 青森県文化賞

関連分野

更新日付:2025年11月14日 地域生活文化課

青森県文化賞

昭和34年に制定され、以降、令和7年11月までに、236名(団体含む)の方が受賞されました。

令和7年度青森県文化賞

令和7年11月4日(火)に青森市のアラスカで令和7年度青森県文化賞の表彰式が行われました。式典では4名の功績を称え、宮下知事より表彰状が贈られました。

令和7年度青森県文化賞受賞者

音楽(声楽):隠岐 彩夏[埼玉県(五所川原市)]

民俗芸能(民謡):髙山 てつ子[新郷村]

地域文化(民俗学):小池 淳一[東京都]

地域文化(その他):三浦 吞龍[弘前市]

これまでの受賞者につきましては、こちらをクリックしてください。 →青森県文化賞受賞者一覧

歌曲やオラトリオに幅広いレパートリーを誇り、多くのコンサートでソリストを務めるソプラノ歌手。

令和7年、「生まれ育ったふるさとで音楽を奏でたい」との思いから、指揮者 沖澤のどか氏をはじめとする本県出身の音楽家や国内外で活躍する音楽家とともに、「青い海と森の音楽祭」を開催し、音楽主幹という中心的な役割を担った。ホールコンサートに留まらず、県内各地の学校や福祉施設などで行うアウトリーチ(出前演奏会)を重視し、あらゆる県民が生の音楽に触れる機会を創出した。

民謡民舞全国大会やNHK民謡フェスティバル、馬の唄全国大会、南部俵づみ唄全国大会など様々な大会に出場し、優秀な成績を多数収めている。

さわらび会会員として地元の老人福祉施設への慰問活動を行う他、五戸秋まつりや名川まつりなどの様々な地域の祭り・イベントにおいて歌声を披露しており、地域文化を支える活動を積極的に続けている。

また、新郷村ナニャドヤラ芸能保存会の会員として「ナニャドヤラ」盆踊り唄の保存と普及に貢献している。

民俗学(民俗信仰、口承文芸、民俗学史)や伝承史を専門とし、弘前大学や国立歴史民俗博物館において、主に民俗における文字文化、陰陽道の展開過程、地域史における伝承等を研究している。

青森県文化財保護審議会委員として県内の民俗文化財の継承・保存に尽力し、民俗芸能緊急調査や祭り・行事調査では中心的な役割を果たした。

また、青森県史企画編集委員兼民俗部会長を務め、県内全域で民俗学の総合調査を実施し、未指定の有形・無形民俗文化財を掘り起こした。

昭和48年、ねぷた絵師の先駆者である故石沢龍峡氏(日本画家、津軽錦絵作家協会初代会長)に師事し、今日まで600台を超える大型ねぷた絵を制作している。令和5年まで津軽錦絵作家協会第6代会長を務める。

県内小中学校・高校などで講演やねぷた絵制作を実演し、伝統文化の継承と後継者育成に積極的に努めている。また、北海道斜里町や兵庫県神戸市など全国各地にも赴き、解説や実地制作などを通じてねぷた文化を広く発信している。

前列左より、

隠岐彩夏さん

髙山てつ子さん

青森県知事 宮下宗一郎

県議会議長 工藤慎康

小池淳一さん

三浦吞龍さん

後列右から4人までが随行の方々

後列左端が舩木交通・地域社会部長

令和6年度青森県文化賞

令和6年11月5日(火)に青森市のアラスカで令和6年度青森県文化賞の表彰式が行われました。式典では5名の功績を称え、宮下知事より表彰状が贈られました。

令和6年度青森県文化賞受賞者

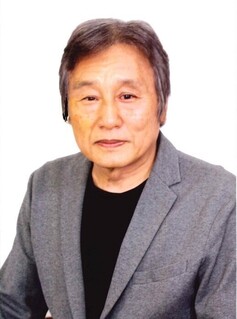

生活工芸(伝統工芸):齊藤 正美[弘前市]

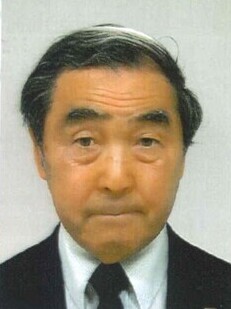

地域文化(地方史):福井 敏隆[弘前市]

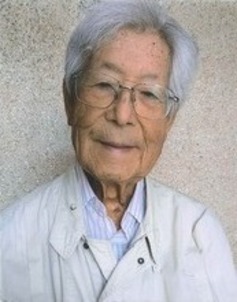

文芸(短歌):中村 雅之[つがる市]

美術(工芸):今井 理桂[黒石市]

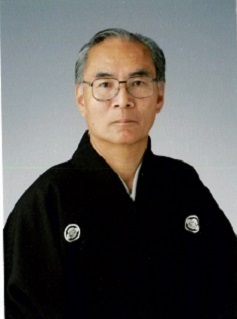

美術(書道):藤村 竹風[五戸町]

これまでの受賞者につきましては、こちらをクリックしてください。 →青森県文化賞受賞者一覧

小さな木のパーツを組み合わせて幾何学模様を作る伝統工芸「組子」の魅力と技術を普及する建具職人として活動する。弘前市及び近郊の文化財の建具修復に寄与するほか、津軽傳統組子師として、現代の住宅様式に合うインテリアとしての組子作品を模索し、「津軽塗」や「こぎん刺し」など、他の伝統工芸を取り入れた作品を数多く手掛ける。「組子」の展示や体験活動を通じて、技術継承と後継者育成に尽力しており、伝統工芸産業の振興のみならず地域の文化振興に大きく貢献している。

近世史の研究者であり、青森県の近世期を専門とする。長年、精力的に弘前藩の研究を行ってきた一方、津軽地域や南部地域の絵馬の研究も行い、本県の歴史に関する著書を複数執筆する。また、平成18年から令和4年までの16年間にわたり、青森県文化財保護審議会委員として、県内の古文書、書跡・典跡、歴史資料等について調査・報告を行い、多数の文化財指定に携わっている。弘前市においても、平成10年以降市内の文化財の保存・活用に努め、特に円山応挙筆「絹本墨画淡彩返魂香之図」は、墓所や過去帳から制作や奉納の経緯を裏付け、弘前市有形文化財の指定に寄与した。建造物の保存修理事業では、旧弘前偕行社、長勝寺本堂・庫裏などで専門的な助言・指導を行い、文化財の保存・活用の道を開いている。

昭和47年第18回角川短歌賞を受賞し、平成20年及び平成21年の宮中歌会始では、農業への思いを歌に詠み、2年連続で入選する。96歳という年齢にも関わらず、現役の歌人として各種短歌会に所属し、自身の歌集を出版するなど旺盛な作歌活動を続けるほか、県内各短歌大会の選者を務めており、後進の指導育成に尽力している。

陶芸家で津軽烏城焼を主宰する同人は、自然釉と登り窯が生み出す造形と色彩を追究し続け、極めて芸術性の高い陶芸作品を数多く手掛ける。平成12年に国際文化交流功労特別大賞、平成26年に第41回れん展内閣総理大臣賞を受賞するほか、平成30年に世界最長の登り窯「永遠龍大窯」(全長103m)を完成させ、ギネス記録に認定された。また、令和4年にはニューヨークでの国際見本市「NY NOW2022」に出展するなど、陶芸の魅力を国内外に発信しており、本県の文化の発展に大きく貢献している。

五戸町文化協会事務局長、八戸市文化協会役員を務めるなど、本県文化の後進の育成及び組織運営に尽力する。

書道家としては、平成13年に国際架橋書展で青森県知事賞、同22年に国土交通大臣賞、同24年に内閣総理大臣賞など数多くの受賞歴を誇り、その創作活動に関わる意欲と業績は、本県の書道文化の発展に大きく貢献している。

前列左より、

齊藤正美さん

福井敏隆さん

県議会副議長 寺田達也

青森県知事 宮下宗一郎

中村雅之さん

今井理桂さん

藤村竹風さん

後列右から5人までが随行の方々

後列左端が舩木交通・地域社会部長

令和5年度青森県文化賞

令和5年11月8日(水)に青森市のアラスカで令和5年度青森県文化賞の表彰式が行われました。式典では5名の功績を称え、宮下知事より表彰状が贈られました。

令和5年度青森県文化賞受賞者

美術(写真):和田 光弘[青森市]

音楽(その他):寺嶋 城靖[青森市]

舞踊(その他):中山 義崇[弘前市]

文芸(その他):桂 小文治[東京都(八戸市出身)]

生活工芸(クラフト):工藤 ぬい[弘前市]

これまでの受賞者につきましては、こちらをクリックしてください。 →青森県文化賞受賞者一覧

青森ねぶたに魅せられ、60年以上の長きにわたり写真を撮影し続けている第一人者である。

昭和46年から51年までの6年連続で、国際写真サロンに作品8点が入選しており、県内の美術館等にとどまらず県外海外でも写真展を多く企画している。大英博物館には写真集「ねぶた」が展示されているなど、青森県の魅力を世界中に発信し、本県文化の振興に大きく貢献している。

昭和40年から吟詠に志し、青森県吟剣詩舞道総連盟理事長や県民文化祭実行委員を長年にわたり務め、本県における吟剣詩舞道の発展に寄与してきた。また、後進育成にも積極的に取り組み、小学校・高校等の吟詠指導を実施するとともに、家族ぐるみで吟詠の振興発展に尽力している。

昭和57年11月に弘前ダンス教室を設立し、各種のダンス教師資格試験、ロンドンでの海外研修などの経験を積み重ね、平成元年より青森県スポーツダンス大会、東北ダンス選手権、JDC東北総局プロスタンダード選手権などで数十回の優勝を重ねた。青森県の社交ダンスの発展に加え、将来を担う後継者育成にも積極的に取り組んでおり、600名を超えるプロ・アマ選手を指導育成している。

昭和54年に十代目桂文治に入門し、伝統的大衆芸能である落語を日々研鑽し、平成5年には真打に昇進した。同年、師匠文治の師匠である小文治の名跡を襲名し、三代目桂小文治を継承。寄席や企画公演等に精力的に出演し、平成20年には第63回文化庁芸術祭の大衆芸能部門において優秀賞を受賞している。

令和2年からは公益社団法人落語芸術協会の理事を務めるなど、落語の普及活動に貢献している。

籐工芸に関する卓越した技術をもち、県の伝統工芸品「あけび蔓細工」や竹・木の皮を使った工芸を県内に広く普及・推進する活動を通じて、地域の芸術文化振興に大きく貢献してきた。各種展示会に出品した作品が高い評価を受けているほか、後継者育成にも積極的に取り組み、文化面の深い研鑽と指導態度は他の模範となるところである。

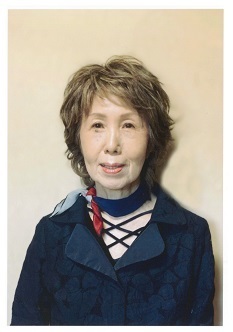

前列左より、

和田光弘さん

寺嶋城靖さん

県議会議員 花田栄介

青森県知事 宮下宗一郎

中山義崇さん

桂小文治さん

工藤ぬいさん

後列右から4人までが随行の方々

後列左端が館栄環境生活部長

令和4年度青森県文化賞

令和4年11月7日(月)に青森市のアラスカで令和4年度青森県文化賞の表彰式が行われました。式典では3名・1団体の功績を称え、青山副知事より表彰状が贈られました。

令和4年度青森県文化賞受賞者

美術(工芸):高橋 寛子[八戸市出身]

音楽(合唱):辻村 成子[青森市出身]

民俗芸能(民謡手踊り):尾原家 万次郎女[鶴田町出身(東京都在住)]

地域文化(その他):協同組合弘前文化財建築研究所[弘前市]

これまでの受賞者につきましては、こちらをクリックしてください。 →青森県文化賞受賞者一覧

昭和47年より、国指定重要無形民俗文化財「八戸えんぶり」の人形制作を始める。独自に考案創作した「えんぶり和紙人形」は、平成16年に青森県の皇室献上品選定審議の決定を受け、皇室へ献上された。50年にわたる創作活動において制作された、350体を超えるえんぶり和紙人形は県内外及び全国に広く所蔵され、八戸えんぶりのイメージとPR向上に大きく貢献している。

昭和48年・49年にデーリー東北文芸賞第1席「詩壇賞」、平成4年に八戸市美術報奨、平成27年に八戸市文化賞を受賞した。

50年の長きにわたって合唱指導に携わりながら、青森県合唱連盟理事長等の要職を歴任するなど、青森県合唱界の発展に寄与してきた。平成11年から平成22年まで、青森県内の小・中・高の音楽教師を集めて合唱講習会を毎月開催し、専門家を招聘して発声や指揮のスキル向上を図るとともに、小学生から一般までを対象とした合唱講習会を催し、後進の指導に当たり、多数の後継者を育成している。

平成26年に青森県芸術文化振興功労章、令和3年に青森市表彰を受賞した。

尾原家流家元として、43年もの長きに渡り、日本を代表する伝統芸能の1つである「津軽手踊り」の魅力を国内外に発信し、技術や文化を多くの門弟に継承するなど、民謡民舞界の発展に寄与してきた。平成30年には、故郷・鶴田町に青森県鶴田町尾原家会を設立し、自らの活動に加え、青森県の民謡民舞全体の発展にも寄与し、門弟を育てるなど、後進の育成にも力を尽くしている。

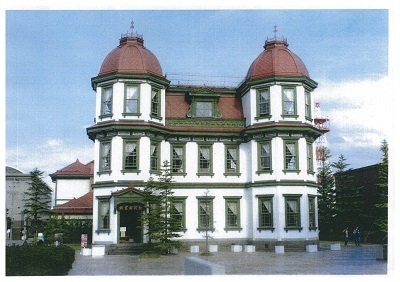

前身の団体から含めて40年以上、地域に根差した建造物の調査や保存修理工事の設計監理を数多く手がけている。

保存修理を手掛けた建造物は、修理後に国の重要文化財指定を受けるなど、文化財建造物の保存と価値づけに大きく貢献してきた。指定文化財以外にも、建造物の価値を守りながら活用に繋げるため、専門的知識と長年の経験に裏付けられた適正な整備の実施に尽力している。

前列左より、

高橋寛子さん

尾原家万次郎女さん

県議会議長 三橋一三

青森県知事(代理 青森県副知事)青山祐治

協同組合弘前文化財建築研究所(理事:澤口正光さん)

辻村成子さん

後列左から4人までが随行の方々

右端が石坂直人環境生活部長

令和3年度青森県文化賞

令和3年11月5日(金)に青森市のアラスカで令和3年度青森県文化賞の表彰式が行われました。式典では3名・1団体の功績を称え、知事より表彰状が贈られました。

令和3年度青森県文化賞受賞者

舞踊(日舞):花柳 葉昌栄[八戸市出身]

演劇(演劇):柾谷 伸夫[八戸市出身]

民俗芸能(津軽三味線):澤田 勝秋[弘前市出身(神奈川県在住)]

美術(その他):弘前美術作家連盟[弘前市]

これまでの受賞者につきましては、こちらをクリックしてください。 →青森県文化賞受賞者一覧

日本舞踊花柳流の師範として昭和57年に八戸市で稽古場を開設して以来、人間国宝の花柳寿南海氏に師事し、日本舞踊協会の特別公演をはじめ国内外における数々の舞台での出演を果たし、多くの賞を受賞するなど、日本舞踊の普及・発展に貢献してきた。

また、日本舞踊協会青森県支部長等を務めるほか、文化庁の伝統文化親子教室を実施するなど次世代へ繋がる指導教育にも熱心に取り組み、本県日本舞踊の発展と後進育成のため、たゆまぬ努力を続けている。

平成6年に八戸市文化奨励賞、平成12年に青森県芸術文化報奨、平成26年に八戸市文化賞、令和元年に八戸市文化功労賞、令和3年に青森県芸術文化振興功労章を受賞した。

故郷を題材に方言を使った演劇作品を数多く執筆。20年以上、演劇集団「ごめ企画」の代表を務め、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下でも、芝居上演等の活動を継続している。

また、歴史や文化に関する著作や新聞連載記事も多数あるなど、文化活動の普及と後世への伝承に務めている。

平成21年に八戸市文化賞、平成26年に八戸市文化功労賞、平成27年に第44回デーリー東北賞を受賞した。

昭和50年に津軽三味線澤田流の「澤田会」を発足し、家元として現在まで最大級の会派を率いるなど、津軽三味線界に大きな足跡を残してきた。平成30年には日本郷土民謡協会の最高位である「名人位」が授与されている。

また、自らの演奏活動の他にも、昭和54年から青森芸能連盟の理事職等を25年間務め、平成16年から現在に至るまで青森民謡協会の相談役を務めるなど、青森県の民謡界を牽引してきた存在でもある。

平成4年に技能章(日本郷土民謡協会)、平成11年に技能章(日本民謡協会)、平成22年に民謡栄誉賞(日本郷土民謡協会)、平成30年に名人位(日本郷土民謡協会)が授与されている。

作家の地位を擁護し、相互の研鑽や交流、地方美術の向上を図る目的で昭和44年に発足。総合美術展や研究会等の事業を行い、新進作家の発掘や文化・芸術の振興に活発な活動を展開し続けている。

現在の会員は津軽地域で活躍する102名。

また、後進の育成のために会員の豊富な技術や経験を生かした活動を継続している。

平成14年に第22回陸奥新報社賞、平成20年に青森県文化振興功労章、令和元年に弘前市ゴールド卍賞を受賞した。

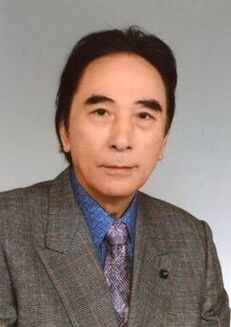

前列左より、

花柳葉昌栄さん

柾谷伸夫さん

三橋一三(県議会議長)

三村申吾(知事)

澤田勝秋さん

弘前美術作家連盟(委員長:吉澤秀香さん)

後列左から4人までが随行者の方々

右端が佐々木あつ子環境生活部長

令和2年度青森県文化賞

令和2年11月4日(水)に青森市のラ・プラス青い森で令和2年度青森県文化賞の表彰式が行われました。式典では受賞者5人の功績を称え、知事より表彰状が贈られました。

令和2年度青森県文化賞受賞者

美術(書道):石澤 桐雨[青森市出身]

音楽(指揮者):沖澤 のどか[青森市出身(ドイツ在住)]

舞踊(日舞):泉 紫峰[八戸市出身]

生活工芸(伝統工芸):吉澤 俊寿[弘前市出身]

地域文化(地方史):小口 雅史[長野県出身(神奈川県在住)]

これまでの受賞者につきましては、こちらをクリックしてください。 →青森県文化賞受賞者一覧

昭和40年、20歳で日展に初出品し初入選。平成25年と27年には青森県の書部門で50年ぶりとなる特選を、2回にわたって受賞し日展準会員となった。

平成5年にライフワークである萬葉歌五百首による個展を開催し、平成29年に萬葉千首展を県立郷土館で開催。令和元年には萬葉歌二千二十首を書き上げた。

平成22年、青森県書道振興会議会長、青森県読売書法会会長に就任し、本県書道界の指導者として、公募青森県書道展や東奥児童書道展などを開催。後継者の育成にも努めている。

昭和56年に青森県芸術文化奨励賞、平成元年に青森県文化振興会議30周年功労賞、平成8年に青森市顕彰・教育文化彰を受賞した。

東京芸術大学音楽学部指揮科を首席で卒業後、同大学院の修士課程を修了。令和元年10月にハンス・アイスラー音楽大学ベルリン修士課程オーケストラ指揮専攻を修了し、世界の場で活躍を続けている。

平成30年に第18回東京国際音楽コンクールの指揮者部門で優勝し、同時に特別賞と齋藤秀男賞も受賞した。令和元年には第56回ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝、同時に聴衆賞とオーケストラ賞も受賞するなど、輝かしい業績を残した。現在はドイツに在住し、世界での活躍が期待されている。

平成31年に第4回東奥文化選奨、令和元年に第72回東奥賞を受賞した。

20代で泉流の師範を取得し、現在まで八戸市を中心に多くの舞台に出演し、県内外の大会で数多くの賞を受賞するなど、長年にわたり日本舞踊の普及と発展に貢献してきた。後進の指導にも熱心で、泉氏の指導で数多くの門弟たちが師範や名取となり、県内外で活躍している。

みちのくおどり親和会会長として11年務め、自身も「みちのくおどり」に連続51回出演するなど、青森県の歴史と文化に根付いた日本舞踊の普及と発展にも尽くしてきた。また、八戸市文化協会の会長として今も本県文化活動の牽引者として活躍している。

平成4年に八戸市文化奨励賞、同5年に青森県芸術文化奨励賞、同18年に八戸市文化賞、同22年に八戸市文化功労者、同27年に青森県芸術文化振興功労章を受賞した。

幼少より鍛冶場に入り、弘前藩以来の伝統を受け継ぐ二唐刃物鍛造所へ入社。伝統的な手打ち技法による高い金属加工技術で、精巧な刃物を生み出してきた。他方、職人の口伝により伝えられてきた鍛造作業を、具体的な作業内容に細分化し、わかりやすくすることで、製品の品質維持や安定化にも貢献してきた。

自らは技術の鍛錬を続けながらも、地域おこし協力隊を二唐刃物鍛造所で受け入れ、津軽打刃物の職人を育成し技術の継承に取り組んでいる。地域に根付く伝統工芸の継承や後進の育成には並々ならぬ関心と実践力を発揮している。

平成19年に青森県伝統工芸士、同23年に青森県卓越技能者、同25年に弘前マイスター、同30年にあおもりマイスターに認定された。

日本古代・中世史を専門とし、昭和60年の弘前大学着任以来、蝦夷論や北の防御性集落、津軽安藤氏など、それまで未開拓であった古代中世北方史研究において、数多くの研究業績を残してきた。文献史料の研究者でありながら、考古学の成果を踏まえることを実践し、歴史学の情報処理技術の活用に早くから取り組むなど、常に新しい視点を導入し研究成果を上げてきた。

青森県史の編さん事業をはじめ、県内各地の自治体史にも深く長く関与し、専門分野を活かして編さんに取り組んだ。青森県史では企画編集委員会の副委員長、古代部会や通史部会の部会長などを長く務め、本県歴史学の発展と普及に大きく貢献した。

平成27年に日本学術振興会「平成27年度科学研究費審査委員」表彰を受けた。

前列左より、

石澤桐雨さん

沖澤信厚さん(のどかさん実父)

泉紫峰さん

三村申吾(知事)

森内之保留(県議会議長)

吉澤俊寿さん

小口雅史さん

後列左から5人までが随行者の方々

右端が環境生活部次長の福士聡

沖澤のどかさんは当日欠席のため、ご両親が代理で出席してくださいました。

また、受賞者を代表して泉紫峰さんがお礼の挨拶を述べられました。