ホーム > 組織でさがす > こども家庭部 > こどもみらい課 > 児童扶養手当について

関連分野

- くらし

- こども

更新日付:2024年10月22日 こどもみらい課

児童扶養手当について

児童扶養手当の手当額と所得制限額について

令和6年11月分(令和7年1月支払分)から児童扶養手当の制度が変わります

令和6年11月分(令和7年1月支払分)から、(1)児童扶養手当受給者本人の所得制限限度額の引き上げ及び(2)第3子以降加算額が拡充されます。

【こども家庭庁】「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [62KB]

[62KB]

【こども家庭庁】「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ

[62KB]

[62KB]

| 扶養親族等の数 | 受給者本人:全部支給の所得制限限度額 | 受給者本人:一部支給の所得制限限度額 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |

|---|---|---|---|

| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |

| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |

| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |

| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |

| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |

| 5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額は変更ありません。

| 改正前 (令和6年11月支給分まで) |

改正後 (令和7年1月支給分から) |

|

|---|---|---|

| 【本体額】 全部支給 一部支給 |

45,500円 45,490円~10,740円 |

45,500円 45,490円~10,740円 |

| 【第2子加算額】 全部支給 一部支給 |

10,750円 10,740円~5,380円 |

10,750円 10,740円~5,380円 |

| 【第3子以降加算額】 全部支給 一部支給 |

6,450円 6,440円~3,230円 |

第2子加算額と同じ 第2子加算額と同じ |

児童扶養手当の概要

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

【支給対象となる方はこのような方です】

児童扶養手当は、つぎのいずれかに該当する父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者に対し、子どもが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障害があるときは、20歳)まで支給されます。

・父母が婚姻を解消した児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が1年以上拘禁されている児童

・父又は母が政令で定める障害の状態である児童

(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)

・父又は母の生死が明らかでない児童

・母が婚姻によらないで懐胎した児童

・父又は母から1年以上遺棄されている児童

・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

・その他(棄児・孤児など) など

!注! ただし、このような方は対象にはなりません。

・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき

・児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき 等

【手当の支払い方法】

手当は県の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)の6回、支払月の前月までの分が指定金融機関への口座振り込みにより支払われます。(昭和60年8月より前から受給している方は、郵便局の口座へ支払われます。)

【手当の額と所得制限等について】

詳しくはこちらをクリック!!

【手続きの方法】

住所地の市町村に次の書類を添えて申請(認定請求)手続きを行ってください。

(1)請求者と児童の戸籍謄本(外国人の方は必要に応じ、受給資格等に係る事実を明らかにできる書類)

(2)請求者と児童が含まれる世帯の全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの。世帯分離をしていても生計が同一であれば全員分必要です。)

(3)その他必要書類

支給要件によって、提出する書類が違いますので、詳しくは市町村窓口にお尋ねください。

また、必要な書類が揃った時点で請求可能となります。

※認定等の審査は、市部にお住まいの方については各市で、郡部にお住まいの方については、県の東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室で行っています。

〇東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室所在地

〒030-0861

青森県青森市長島2丁目10-3 青森フコク生命ビル4階

TEL:017-734-9950、017-734-9951

FAX:017-734-8302

【既に手当を受けている方へ】

手当を受けている方は、次のような届出が必要ですので、市町村に届け出てください。

○現況届

毎年8月1日から8月31日までの間に出します。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。

○額改定届・請求書

児童の数に増減があったとき

〇公的年金給付等受給状況届

公的年金等を受給できるようになったときや受給額が変更となったとき、受給できなくなったとき

○受給資格喪失届

受給資格がなくなったとき

○その他の届

・氏名・住所・銀行口座・支払郵便局の変更・受給者が死亡したとき

・証書をなくしたり、破損したとき等

【受給資格がなくなるとき】

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに市町村に届け出てください。資格がなくなってから支給された手当は全額返還しなければなりません。

(1)児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日(障害がある場合は20歳)になったとき

(2)手当を受けている父又は母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。)

(4)遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき

(5)刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます。)

(6)児童が父(受給者が父の場合は母)生計を共にするようになったとき

(7)児童が施設に入所したり、里親に預けられたとき

(8)養育者が児童と別居するようになったとき

(9)父又は母が児童を監護しなくなったとき

(10)児童が死亡したとき

【支給対象となる方はこのような方です】

児童扶養手当は、つぎのいずれかに該当する父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者に対し、子どもが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障害があるときは、20歳)まで支給されます。

・父母が婚姻を解消した児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が1年以上拘禁されている児童

・父又は母が政令で定める障害の状態である児童

(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)

・父又は母の生死が明らかでない児童

・母が婚姻によらないで懐胎した児童

・父又は母から1年以上遺棄されている児童

・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

・その他(棄児・孤児など) など

!注! ただし、このような方は対象にはなりません。

・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき

・児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき 等

【手当の支払い方法】

手当は県の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)の6回、支払月の前月までの分が指定金融機関への口座振り込みにより支払われます。(昭和60年8月より前から受給している方は、郵便局の口座へ支払われます。)

【手当の額と所得制限等について】

詳しくはこちらをクリック!!

【手続きの方法】

住所地の市町村に次の書類を添えて申請(認定請求)手続きを行ってください。

(1)請求者と児童の戸籍謄本(外国人の方は必要に応じ、受給資格等に係る事実を明らかにできる書類)

(2)請求者と児童が含まれる世帯の全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの。世帯分離をしていても生計が同一であれば全員分必要です。)

(3)その他必要書類

支給要件によって、提出する書類が違いますので、詳しくは市町村窓口にお尋ねください。

また、必要な書類が揃った時点で請求可能となります。

※認定等の審査は、市部にお住まいの方については各市で、郡部にお住まいの方については、県の東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室で行っています。

〇東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室所在地

〒030-0861

青森県青森市長島2丁目10-3 青森フコク生命ビル4階

TEL:017-734-9950、017-734-9951

FAX:017-734-8302

【既に手当を受けている方へ】

手当を受けている方は、次のような届出が必要ですので、市町村に届け出てください。

○現況届

毎年8月1日から8月31日までの間に出します。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。

○額改定届・請求書

児童の数に増減があったとき

〇公的年金給付等受給状況届

公的年金等を受給できるようになったときや受給額が変更となったとき、受給できなくなったとき

○受給資格喪失届

受給資格がなくなったとき

○その他の届

・氏名・住所・銀行口座・支払郵便局の変更・受給者が死亡したとき

・証書をなくしたり、破損したとき等

【受給資格がなくなるとき】

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに市町村に届け出てください。資格がなくなってから支給された手当は全額返還しなければなりません。

(1)児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日(障害がある場合は20歳)になったとき

(2)手当を受けている父又は母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。)

(4)遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき

(5)刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます。)

(6)児童が父(受給者が父の場合は母)生計を共にするようになったとき

(7)児童が施設に入所したり、里親に預けられたとき

(8)養育者が児童と別居するようになったとき

(9)父又は母が児童を監護しなくなったとき

(10)児童が死亡したとき

【児童扶養手当が一部支給停止とならないために】平成20年4月~

受給者が父又は母である場合で、手当を受給して5年以上経過した場合又は手当の支給要件に該当してから7年以上経過した場合※(以下「5年以上経過した等」といいます。)、下記の手続きを忘れていると、5年以上経過した等の月の翌月分の手当以降、手当額が約半額になってしまいます。

該当する方には、該当する年の6月(1月から6月までに当該年数が経過する場合はその前年の6月)に各市町村からお知らせを郵送しますので、忘れずに手続きしてください。

また、1度手続きをされた方でも、それ以降毎年の現況届提出の時には、下記手続きをしていただかないと8月分以降の手当額が約半額になってしまいますので、こちらも忘れずに手続きをお願いします。

※手当の請求をした時点で3歳未満のお子様(お子様が複数いらっしゃる場合は、1番下のお子様が3歳未満である場合です。)を養育している方については、そのお子様が3歳になった月の翌月から数えて5年以上経過した場合になります。

【支給停止とならないための手続き】

「一部支給停止適用除外事由届出書」に次の資料を添付して、お知らせに記載された提出期限までに市町村担当課まで提出してください。

(1)働いている方の場合

○会社等に従業員としてお勤めの場合・・・雇用証明書、給与明細書のコピーや健康保険証のコピー等

○自らが事業主である場合や農業等の稼業にたずさわっている場合・・・自営業従事申告書や請負契約書等

(2)求職中の方の場合

○求職活動をしている場合・・・求職活動等申告書と求職活動支援機関等利用証明書又は採用選考証明書等

○職業能力開発のために職業訓練校等に通っている場合・・・求職活動等申告書と在学証明書等

(3)障害があるために働けない方の場合

○身体障害者手帳の1~3級、療育(愛護)手帳のA、精神障害者手帳の1~2級に該当する場合・・・その手帳のコピー

○上記の障害に該当しない場合・・・医師の診断書(特定の傷病についてはエックス線直接撮影写真)

(4)ケガや病気のために働けない方の場合

○特定疾患医療受給者証をお持ちの場合・・・特定疾患医療受給者証のコピー

○特定疾病療養受療証をお持ちの場合・・・特定疾病療養受療証のコピー

○上記に該当しない場合・・・医師の診断書等

(5)お子様や親族の方の介護のために働くことができない場合

※児童扶養手当を受給している方がこのお子様や親族の方の介護を行わなければならない(その方以外には介護をすることができない)事情を記載した民生委員の証明書等に以下の書類をつけることが必要です。

○お子様や親族の方が身体障害者手帳の1~3級、療育(愛護)手帳のA、精神障害者手帳の1~2級に該当する場合・・・その手帳のコピー

○お子様や親族の方が特定特定疾病療養受療証をお持ちの場合・・・特定疾病療養受療証のコピー

○お子様や親族の方が疾患医療受給者証をお持ちの場合・・・特定疾患医療受給者証のコピー

○お子様や親族の方が上記に該当しない場合・・・お子様や親族の方が療養が必要な状態にあることを記載した医師の診断書等

受給者が父又は母である場合で、手当を受給して5年以上経過した場合又は手当の支給要件に該当してから7年以上経過した場合※(以下「5年以上経過した等」といいます。)、下記の手続きを忘れていると、5年以上経過した等の月の翌月分の手当以降、手当額が約半額になってしまいます。

該当する方には、該当する年の6月(1月から6月までに当該年数が経過する場合はその前年の6月)に各市町村からお知らせを郵送しますので、忘れずに手続きしてください。

また、1度手続きをされた方でも、それ以降毎年の現況届提出の時には、下記手続きをしていただかないと8月分以降の手当額が約半額になってしまいますので、こちらも忘れずに手続きをお願いします。

※手当の請求をした時点で3歳未満のお子様(お子様が複数いらっしゃる場合は、1番下のお子様が3歳未満である場合です。)を養育している方については、そのお子様が3歳になった月の翌月から数えて5年以上経過した場合になります。

【支給停止とならないための手続き】

「一部支給停止適用除外事由届出書」に次の資料を添付して、お知らせに記載された提出期限までに市町村担当課まで提出してください。

(1)働いている方の場合

○会社等に従業員としてお勤めの場合・・・雇用証明書、給与明細書のコピーや健康保険証のコピー等

○自らが事業主である場合や農業等の稼業にたずさわっている場合・・・自営業従事申告書や請負契約書等

(2)求職中の方の場合

○求職活動をしている場合・・・求職活動等申告書と求職活動支援機関等利用証明書又は採用選考証明書等

○職業能力開発のために職業訓練校等に通っている場合・・・求職活動等申告書と在学証明書等

(3)障害があるために働けない方の場合

○身体障害者手帳の1~3級、療育(愛護)手帳のA、精神障害者手帳の1~2級に該当する場合・・・その手帳のコピー

○上記の障害に該当しない場合・・・医師の診断書(特定の傷病についてはエックス線直接撮影写真)

(4)ケガや病気のために働けない方の場合

○特定疾患医療受給者証をお持ちの場合・・・特定疾患医療受給者証のコピー

○特定疾病療養受療証をお持ちの場合・・・特定疾病療養受療証のコピー

○上記に該当しない場合・・・医師の診断書等

(5)お子様や親族の方の介護のために働くことができない場合

※児童扶養手当を受給している方がこのお子様や親族の方の介護を行わなければならない(その方以外には介護をすることができない)事情を記載した民生委員の証明書等に以下の書類をつけることが必要です。

○お子様や親族の方が身体障害者手帳の1~3級、療育(愛護)手帳のA、精神障害者手帳の1~2級に該当する場合・・・その手帳のコピー

○お子様や親族の方が特定特定疾病療養受療証をお持ちの場合・・・特定疾病療養受療証のコピー

○お子様や親族の方が疾患医療受給者証をお持ちの場合・・・特定疾患医療受給者証のコピー

○お子様や親族の方が上記に該当しない場合・・・お子様や親族の方が療養が必要な状態にあることを記載した医師の診断書等

令和5年度以前の制度改正

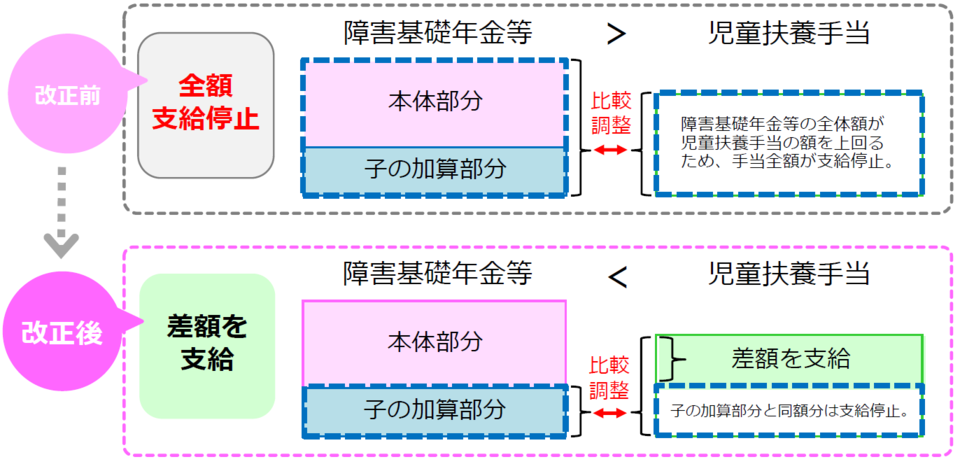

令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降の手当は、手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。

(※障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金等を指します。)

(※障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金等を指します。)

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方(※※))は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額分を手当として受給できます。

(※※遺族年金、老齢年金、労災年金又は遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方を指します。)

制度改正の詳細については、以下の厚生労働省チラシを御参照ください。

障害基礎年金を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります[566KB]

*個別の申請については、お住まいの市町村へお問い合わせください。

(※※遺族年金、老齢年金、労災年金又は遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方を指します。)

制度改正の詳細については、以下の厚生労働省チラシを御参照ください。

障害基礎年金を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります[566KB]

*個別の申請については、お住まいの市町村へお問い合わせください。