ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 都市計画課 > 下水道の仕組み

関連分野

- くらし

- しごと

- 都市計画

更新日付:2012年10月2日 都市計画課

下水道の仕組み

下水道の仕組み

(1) 排除方式

下水とは、私たちの生活や工場の事業活動などから発生する汚水と自然現象である雨水をいいます。

下水の排除方式としては、汚水と雨水を別々の下水管渠で集水する分流式と、同一の管渠を用いる合流式があります。合流式の場合、下水管渠の建設費が割安となりますが、降雨時に汚水と雨水が同一管渠の中を混じり合いながら流れ、その一部は途中で直接河川等に放流されてしまいます。これらの雨水・汚水は未処理のままであり、水質の安全性あるいは水質汚濁の面から好ましくないため、近年ではほとんど分流式が採用されています。

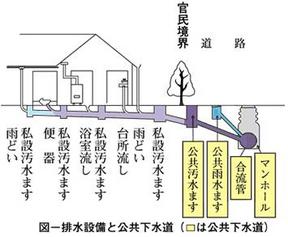

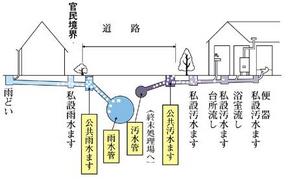

図に排水設備と公共下水道のしくみを示します。

下水とは、私たちの生活や工場の事業活動などから発生する汚水と自然現象である雨水をいいます。

下水の排除方式としては、汚水と雨水を別々の下水管渠で集水する分流式と、同一の管渠を用いる合流式があります。合流式の場合、下水管渠の建設費が割安となりますが、降雨時に汚水と雨水が同一管渠の中を混じり合いながら流れ、その一部は途中で直接河川等に放流されてしまいます。これらの雨水・汚水は未処理のままであり、水質の安全性あるいは水質汚濁の面から好ましくないため、近年ではほとんど分流式が採用されています。

図に排水設備と公共下水道のしくみを示します。

合流式

分流式

終末処理場

【沈砂池】

【沈砂池】 【沈砂池ポンプ棟】

【沈砂池ポンプ棟】

下水中のゴミや砂を取り除き下水を

ポンプで汲みあげ最初沈殿池に送ります。 【最初沈殿池】

【最初沈殿池】

下水を静かに滞流させて汚泥を沈殿分離し、

上澄水を反応タンクに送ります。 【反応タンク】

【反応タンク】

活性汚泥という好気性微生物を

多量に含んだ汚泥を加え、

空気を吹き込んでばっ気し、

細かい浮遊物も沈殿し易い形態にします 【最終沈殿池】

【最終沈殿池】

反応タンクから送られてきた下水を

静かに滞流させて活性汚泥を底に沈め、

きれいな上澄水を塩素混和池に送ります。

沈んだ活性汚泥の一部は反応タンクへ、

残りは汚泥処理施設へ送られます。 【砂ろ過】

【砂ろ過】

最終沈殿池より出た水を、

更に砂ろ過で除去後

高度な水質に浄化し、

放流します。

【塩素混和池】

【塩素混和池】

放流水は次亜塩素酸ソーダで

減菌消毒し公共用水域に放流します。 【遠心濃縮機】

【遠心濃縮機】

反応タンクより最終沈殿池に送られた

比較的沈降しにくい汚泥を

機械により強制的に濃縮します。 【汚泥濃縮タンク】

【汚泥濃縮タンク】

最初沈殿池より送られた汚泥を

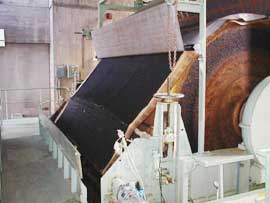

重力沈降させ更に濃い汚泥にします。 【汚泥脱水機】

【汚泥脱水機】

汚泥に薬品(高分子凝集剤)を加え、

脱水機により含水率を減らして

ケーキ状の汚泥とします。 【水質試験状況】

【水質試験状況】

ここでは流入水や放流水等の検査を行い

適正な下水処理に努めています。

(2)下水汚泥の再利用

下水処理から排出された汚泥は、肥料やセメント材料、タイル等として再利用する事が可能です。

下水処理から排出された汚泥は、肥料やセメント材料、タイル等として再利用する事が可能です。

下水汚泥から作られた肥料で咲いたチューリップ

下水汚泥から作られた肥料で咲いたチューリップ 汚泥は溶かした後にもう一度高温で固める事で、

汚泥は溶かした後にもう一度高温で固める事で、

石の様に堅いものができます。

これは、こうした物質を利用して造られた

オブジェ風の噴水です。