ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 資源循環推進課 > 県境不法投棄事案アーカイブ本編 4-5 廃棄物等の撤去(本格撤去)

関連分野

- くらし

- しごと

- 環境・エコ

更新日付:2014年7月17日 資源循環推進課

県境不法投棄事案アーカイブ本編 4-5 廃棄物等の撤去(本格撤去)

4-5 廃棄物等の撤去(本格撤去)

(9)廃コンデンサの発見

県境不法投棄現場から掘削した特別管理産業廃棄物の選別工程で、平成23年2月に廃コンデンサ(蓄電器)23個が確認(平成23年5月までの間に合計64個を確認)され、濃度は違いますが、いずれもポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれているものでした。

PCBは、国内では主に電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱及び冷却用の熱媒体などに利用されていましたが、慢性的な摂取で体内に蓄積し様々な症状を引き起こすなど、その毒性が社会問題化し、現在は新たな製造が禁止されています。現場では安全が確認されるまでは搬出を休止し、PCBの分析調査を行うこととしました。

なお、平成12年度に浸出水1箇所からPCB(0.0012mg/L、排水基準値0.003mg/L)が検出されたものの、平成12年度から実施している土壌、地下水等の様々な調査では検出されておらず、現場の周辺環境には影響がないことが確認されていました。

その後の調査で廃コンデンサの周囲の廃棄物や浸出水等からPCBが検出されず、また、廃コンデンサの碍子が外れ、内部に絶縁油がないことから、不法投棄以前に絶縁油が抜き取られていた可能性が高いと推定されたことなどから、専門家の確認・評価を踏まえ、平成23年3月から廃棄物の搬出を再開しました。

PCBは、国内では主に電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱及び冷却用の熱媒体などに利用されていましたが、慢性的な摂取で体内に蓄積し様々な症状を引き起こすなど、その毒性が社会問題化し、現在は新たな製造が禁止されています。現場では安全が確認されるまでは搬出を休止し、PCBの分析調査を行うこととしました。

なお、平成12年度に浸出水1箇所からPCB(0.0012mg/L、排水基準値0.003mg/L)が検出されたものの、平成12年度から実施している土壌、地下水等の様々な調査では検出されておらず、現場の周辺環境には影響がないことが確認されていました。

その後の調査で廃コンデンサの周囲の廃棄物や浸出水等からPCBが検出されず、また、廃コンデンサの碍子が外れ、内部に絶縁油がないことから、不法投棄以前に絶縁油が抜き取られていた可能性が高いと推定されたことなどから、専門家の確認・評価を踏まえ、平成23年3月から廃棄物の搬出を再開しました。

不法投棄されていた廃コンデンサ

不法投棄されていた廃コンデンサ 不法投棄されていた廃コンデンサ

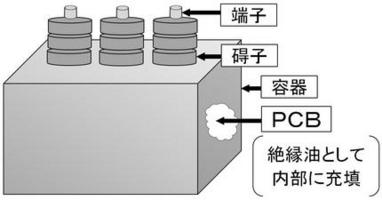

不法投棄されていた廃コンデンサ コンデンサ(蓄電器)とは、交流電気を一時的に蓄え、利用効率を高める装置

コンデンサ(蓄電器)とは、交流電気を一時的に蓄え、利用効率を高める装置

廃コンデンサ発見後の対応

-

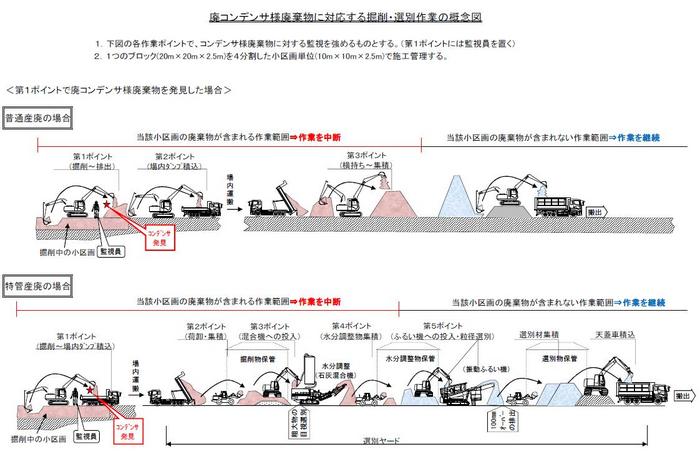

監視員の配置

掘削・選別工程における初期段階での監視を強化するため、当面掘削場所に県職員又は特管産廃管理責任者の資格を有する監視員を配置する。

-

小区画毎の管理

20m×20m×2.5mのブロック毎に管理していた掘削作業を、10m×10m×2.5mに細分化した小区画毎での管理に改め、廃コンデンサが混入した廃棄物を早期に確認し、範囲を限定する。

-

内部に絶縁油の可能性のある液体が残った廃コンデンサの発見

その後も相次いで現場から廃コンデンサが発見され、平成23年5月には内部に絶縁油の可能性のある液体が残った廃コンデンサ1個を確認しました。

PCB汚染を拡散させないよう、それまで以上に慎重に掘削作業を行い、同様の廃コンデンサが確認された場合は、腐食、変形等の有無や碍子の状況を目視検査し、漏れのおそれがないか確認することとしました。

なお、内部に絶縁油が残っていた廃コンデンサ周囲の廃棄物を採取して分析した結果、PCBは検出されませんでした。

参考資料

-

廃コンデンサの確認と今後の対応について

※第36回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会(平成23年2月19日)資料

-

廃コンデンサの確認と今後の対応

※第37回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会(平成23年5月14日)資料

-

廃コンデンサの確認と対応

※第38回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会(平成23年7月23日)資料

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境エネルギー部 資源循環推進課 県境再生・PCB廃棄物対策グループ

電話:017-734-9261

FAX:017-734-8081