ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 青森環境管理事務所 > 微小粒子状物質(PM2.5)成分測定調査

関連分野

- くらし

- 環境・エコ

更新日付:2025年2月6日 青森環境管理事務所

微小粒子状物質(PM2.5)成分測定調査

青森県では、県内におけるPM2.5の成分データを集積し、成分組成の割合や発生源の寄与割合などを把握するため、春夏秋冬の4季節において各季2週間程度、成分測定調査を実施しています。

調査の状況

- 調査地点(弘前市 文京小学校局)

- 大気試料の捕集状況

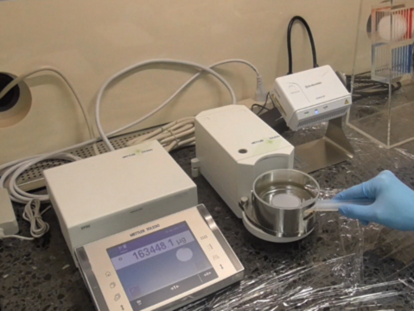

秤量の状況(厳密に温度・湿度が管理された専用のチャンバー内で測定しています。)

秤量の状況(厳密に温度・湿度が管理された専用のチャンバー内で測定しています。)

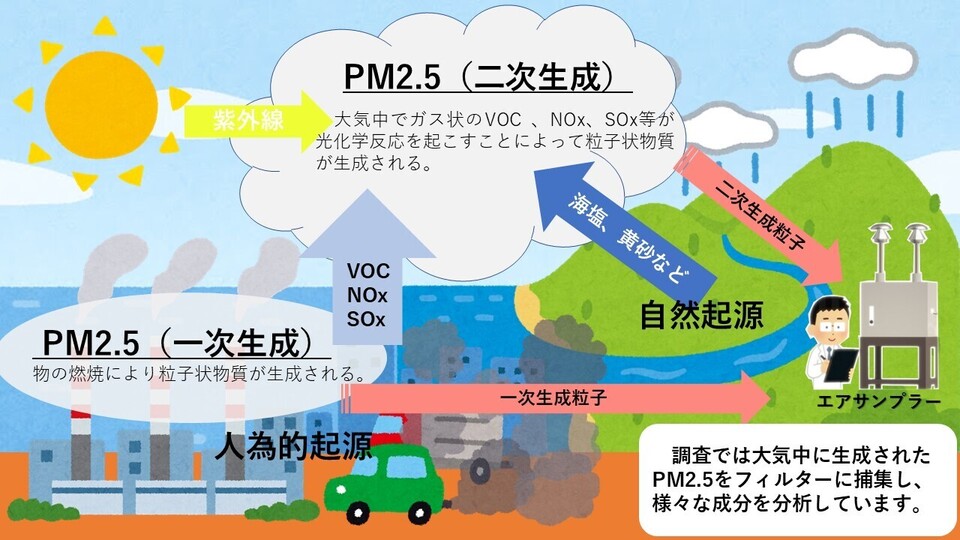

図1【PM2.5生成のメカニズム 】

〇微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、大きさが2.5μm(1μm(マイクロメートル)=1mm の千分の1)以下の非常に小さな粒子のことです。その成分には、炭素、硝酸塩のほか、ナトリウムやケイ素などの無機元素が含まれます。

この非常に小さな粒子には、物の燃焼などによって直接排出されるもの(一次生成)と、環境大気中での化学反応により生成されたもの(二次生成)があります。

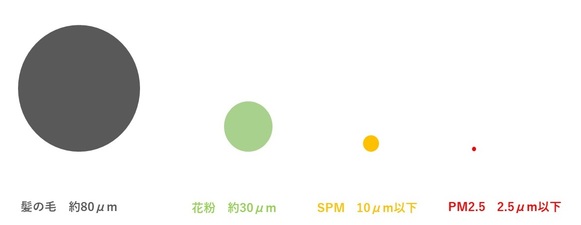

粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの30 分の1)ため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系への影響のほか、肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されています。

この非常に小さな粒子には、物の燃焼などによって直接排出されるもの(一次生成)と、環境大気中での化学反応により生成されたもの(二次生成)があります。

粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの30 分の1)ため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系への影響のほか、肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されています。

〇SPMとPM2.5について

粒子状物質に係る大気環境基準は、日本では1973年にまずSPM(浮遊粒子状物質)が設定されました。SPMとは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径10μm以下のものと定義されているものです。その後、粒子状物質に係る研究が各国で進み、海外ではより微小な物質であるPM2.5に係る環境基準が設定され始め、日本においても2009年9月にPM2.5に係る環境基準が設定されました。

〇粒径とは

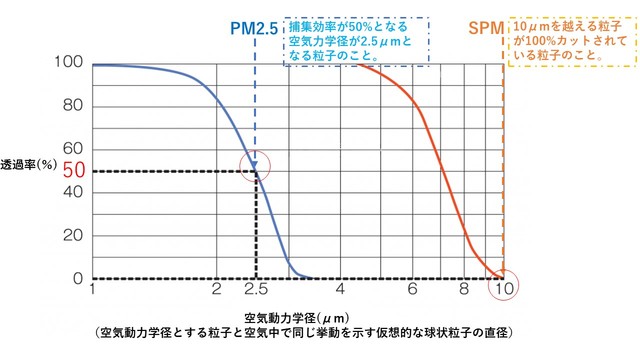

PM2.5における粒径は実際の粒子の直径ではなく、空気動力学径と呼ばれるものです。空気動力学径は、密度が1であり、かつ、終末沈降速度が対象とする粒子と同じである球形粒子の径として定義されるもののことを指します。図2のようにSPM及びPM2.5 は定義されており、SPMをPM2.5と同様の定義で表すと、PM7程度となります。

図2【PM2.5とSPMの捕集効率曲線 】

図3【PM2.5の大きさについて】

-

全国の集計結果→「環境省 微小粒子状物質(PM2.5)の質量濃度及び成分測定(手分析)結果」

https://www.env.go.jp/air/osen/pm/monitoring.html