ホーム > 組織でさがす > 総合政策部 > 総合政策課 > 地方分権とは

関連分野

- くらし

- 県外の方

- 地方分権・広域連携

更新日付:2024年2月21日 総合政策課

地方分権とは

地方分権とは

地方分権とは

・国の事務権限や財源を地方に移したり、

・国から地方(県・市町村)に対する関与を廃止・縮小したり

することで、住民に身近な行政はできるだけ住民に近い地方が行うことができるように、行政の仕組みを変えていこうとする考え方 です。

・国から地方(県・市町村)に対する関与を廃止・縮小したり

することで、住民に身近な行政はできるだけ住民に近い地方が行うことができるように、行政の仕組みを変えていこうとする考え方 です。

なぜ地方分権が必要なの?

我が国では、明治時代に、いわゆる中央集権型行政システムが確立されました。

このシステムは第二次世界大戦後も形を変えながら維持され、我が国が戦後に急速な復興・経済成長を果たす上で大いに役立ちました。

一方で、国民が経済的に豊かになるにつれてそのニーズは多様化し、従来の中央集権型行政システムでは新たな課題(東京一極集中の是正、個性豊かな地域社会の形成、少子高齢化への対応など)に的確に対応することが困難となってきています。

このため、中央集権型行政システムから地方分権型行政システムへ転換を図り、地域のことは地域で決める(もっと言えば、地域のことは地域住民が決める)ことができるようにする必要があります。

このシステムは第二次世界大戦後も形を変えながら維持され、我が国が戦後に急速な復興・経済成長を果たす上で大いに役立ちました。

一方で、国民が経済的に豊かになるにつれてそのニーズは多様化し、従来の中央集権型行政システムでは新たな課題(東京一極集中の是正、個性豊かな地域社会の形成、少子高齢化への対応など)に的確に対応することが困難となってきています。

このため、中央集権型行政システムから地方分権型行政システムへ転換を図り、地域のことは地域で決める(もっと言えば、地域のことは地域住民が決める)ことができるようにする必要があります。

地方分権でどう変わるの?

地方分権により、これまで以上に地域のことは地域で決めることができるようになります。

皆さんの知恵や工夫を地域づくり・くらしづくりに反映

→ これまで以上に、県民の皆さんの知恵や工夫を地域づくり・くらしづくりに反映させることができるようになります。

地域の実情に沿った行政運営

→ 県や市町村は、自主性・自立性をもって、自らの判断の下に、地域の実情に沿った行政を行うことができるようになります。

新たな行政課題への対応

→ 地方分権により、県や市町村の役割が増大すると、それに伴う新たな行政課題が生まれます。

厳しい財政状況の中、限られた行政資源を有効に活用するため、行政改革を推進しながら新たな行政課題に対応していくことになります。

皆さんの知恵や工夫を地域づくり・くらしづくりに反映

→ これまで以上に、県民の皆さんの知恵や工夫を地域づくり・くらしづくりに反映させることができるようになります。

地域の実情に沿った行政運営

→ 県や市町村は、自主性・自立性をもって、自らの判断の下に、地域の実情に沿った行政を行うことができるようになります。

新たな行政課題への対応

→ 地方分権により、県や市町村の役割が増大すると、それに伴う新たな行政課題が生まれます。

厳しい財政状況の中、限られた行政資源を有効に活用するため、行政改革を推進しながら新たな行政課題に対応していくことになります。

地方分権の実現イメージ

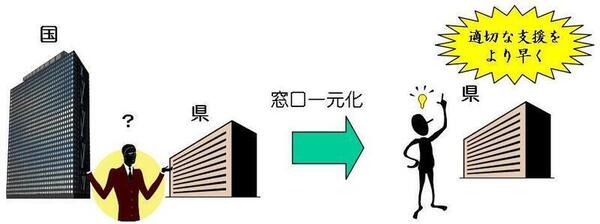

二重行政の解消

例えば・・・中小企業等支援の県への一元化 (一部実施)

中小・ベンチャー企業に対する支援は、国も県も行っていますが、個別企業への支援を県に一元化すると、一つの窓口で適切な支援をより早く受けることができるようになります。

中小・ベンチャー企業に対する支援は、国も県も行っていますが、個別企業への支援を県に一元化すると、一つの窓口で適切な支援をより早く受けることができるようになります。

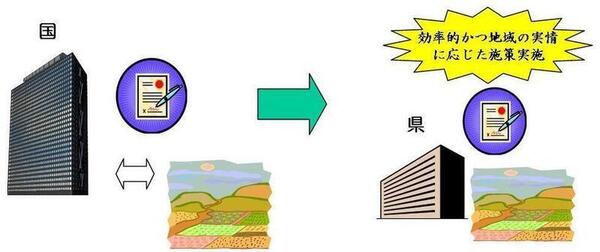

国の義務付け・枠付けの廃止・縮小

例えば・・・地域の実情に応じた独自基準の制定 (一部実施)

平成23年に成立した第1次・第2次一括法(※1)等により、それまで全国一律に定められていた基準(公営住宅の入居基準、道路の構造の基準、保育所の設備及び運営に関する基準 等)について、地方公共団体が地域の実情に応じて定めることが可能になりました。

○参考:内閣府地方分権改革推進室ホームページ

(地方独自の基準事例)

○参考:内閣府地方分権改革推進室ホームページ

(地方独自の基準事例)

事務権限の移譲

例えば・・・大規模な農地転用許可 (実施)

大規模な農地転用(※2)の許可権限は国にありましたが、平成27年6月に成立した第5次地方分権一括法(※1)等により、国から都道府県等への権限移譲が進み、地域の実情に応じた許可ができるようになりました(※3)。

(※2)農地転用=農地を農地以外のもの(宅地など)にすること。

(※3)権限移譲に伴う農地転用許可権者の変更

【変更前】

・ 4ha(ヘクタール)超:農林水産大臣

・ 4ha以下:都道府県知事

ただし、2haを超え4ha以下の農地転用許可をしようとする際は、農林水産大臣と協議する必要がある。

【変更後】

・ 4ha超及び4ha以下:都道府県知事又は農林水産大臣が指定する市町村

ただし、4haを超える農地転用許可をしようとする際は、農林水産大臣と協議する必要がある。

大規模な農地転用(※2)の許可権限は国にありましたが、平成27年6月に成立した第5次地方分権一括法(※1)等により、国から都道府県等への権限移譲が進み、地域の実情に応じた許可ができるようになりました(※3)。

(※2)農地転用=農地を農地以外のもの(宅地など)にすること。

(※3)権限移譲に伴う農地転用許可権者の変更

【変更前】

・ 4ha(ヘクタール)超:農林水産大臣

・ 4ha以下:都道府県知事

ただし、2haを超え4ha以下の農地転用許可をしようとする際は、農林水産大臣と協議する必要がある。

【変更後】

・ 4ha超及び4ha以下:都道府県知事又は農林水産大臣が指定する市町村

ただし、4haを超える農地転用許可をしようとする際は、農林水産大臣と協議する必要がある。

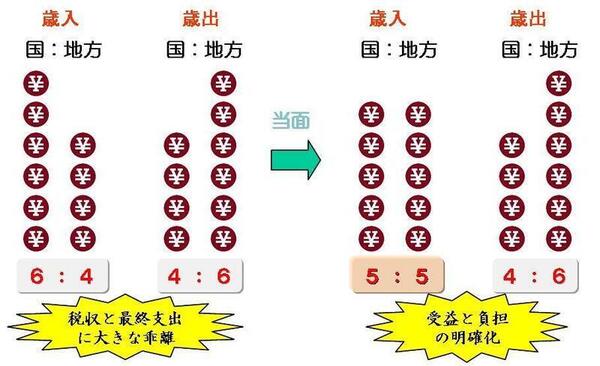

税源の移譲

例えば・・・地方税の充実・強化 (地方から要望中)

租税収入の割合は、国:地方で6 : 4となっていますが、当面5 : 5となるように税源移譲による地方税の充実・強化を図るべきです。

国の過剰関与の廃止・縮小

例えば・・・補助事業による施設の処分の弾力化 (実施)

国の補助事業で整備した施設では、補助目的外の利用や譲渡などが厳しく制限されていますが、制限を緩和し、手続きを簡略化すると、施設の効率的な利用などにつながります。

国の補助事業で整備した施設では、補助目的外の利用や譲渡などが厳しく制限されていますが、制限を緩和し、手続きを簡略化すると、施設の効率的な利用などにつながります。

地方分権を進めるには

地方分権の基本原則

住民に最も近い市町村が優先します!

明快・簡素・効率的な行政を実現します!

自由度を拡大し、国に依存せず責任をもって行政を担い、相互に支え合います!

受益と負担を明確にし、住民が主体的に政策を選択・決定します!

情報公開を徹底し、ガバナンス(統治)を強化するとともに、住民の参加を進めます!

明快・簡素・効率的な行政を実現します!

自由度を拡大し、国に依存せず責任をもって行政を担い、相互に支え合います!

受益と負担を明確にし、住民が主体的に政策を選択・決定します!

情報公開を徹底し、ガバナンス(統治)を強化するとともに、住民の参加を進めます!

地方分権への懸念は解消できる!

- ・・・国でなくても統一性は確保できるの?

- 法律で基準を定めることなどで十分に担保できます。

- ・・・国でなくても広域性は確保できるの?

- 地域相互の調整や連携で対応できます。

- ・・・国でなくても専門性が確保できるの?

- 地方でも専門性は確保できるし、専門性を有する国の職員を移して対応することもできます。

国と地方の役割分担

- もちろん、国が責任を持つべき部分は、国に残す必要があります。